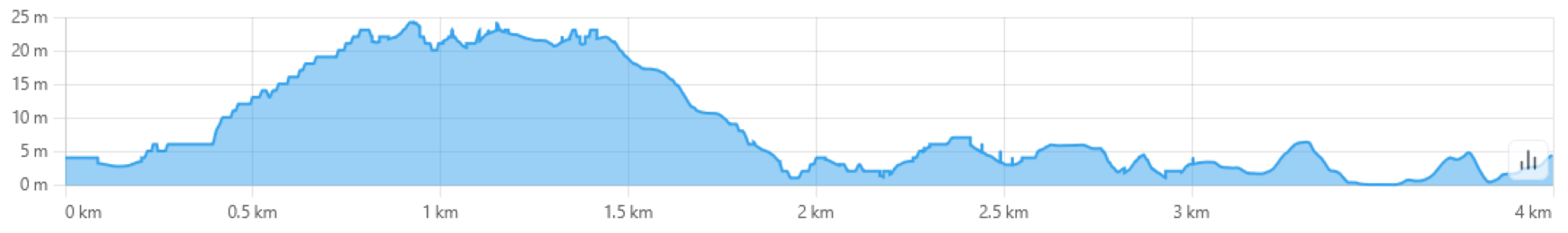

La Nuclear, el tsunámi y el agua.

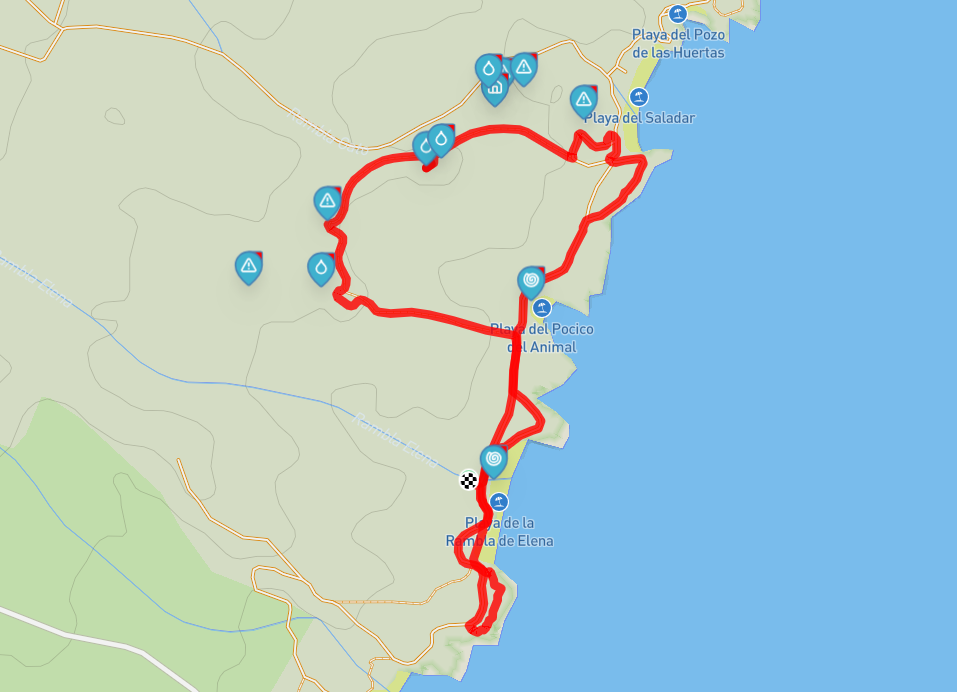

Distancia: 3,96 Km.

Tipo de ruta: Circular.

Dificultad técnica: Sencilla.

Ascenso acumulado: 29 m.

Descenso acumulado: 29 m.

Tiempo: 1 hora 40 minutos.

Apta para principiantes

Un vistazo 360º por la ruta

Conoce más de esta ruta

Esta ruta circular comienza en la Playa de Rambla Helena, una playa, como casi todas las de la Marina de Cope formada por los aluviones torrenciales de arenas y gravas del Holoceno de las ramblas que desembocan en el Mediterráneo, en este caso, de Rambla Helena, de la que la playa recibe el nombre, que es la que ha conformado esta playa, atravesando la terraza marina emergida del Pleistoceno medio, y expandiéndola durante las avenidas estacionales.

La ruta toma dirección norte para ascender a un terreno que, en otro tiempo, fue un lecho marino formado por gravas y arenas de cuarzo y dolomía fuertemente cementadas, en las que es posible encontrar algunos ejemplares fósiles de Strombus bubonius, un género de caracoles marinos de aguas cálidas que vivían sobre fondos detríticos o coralinos.

Al llegar al poste con señales indicadoras de varios senderos, la ruta gira hacia el norte, adentrándose hacia el interior , por un camino con el firme tremendamente fragmentado, como buena parte de los caminos no apisonados de esta zona. La explicación a esta fragmentación la veremos más adelante como Geo Recurso 2.

Camino adelante, la ruta llega a las ruinas de una casa, que estuvo habitada hasta hace pocos años y que se encuentra asociada a un pozo, en su momento artesiano, que posteriormente fue dotado de motor para la extracción de agua, y que se encuentra en la bajada al valle, en el que se puede ver, destacando sobre todo él, una alta antena que parece estar absolutamente fuera de lugar en medio de los campos de cultivo, y que puede dar lugar, como lo ha dado, a las más extrañas teorías y explicaciones.

Así que, antes de que entremos en ese terreno, vamos a hablar de una historia de la energía nuclear en España y, más concretamente, en la Marina de Cope: «La Nuclear».

Así que, antes de que entremos en ese terreno, vamos a hablar de una historia de la energía nuclear en España y, más concretamente, en la Marina de Cope: «La Nuclear».

Geo Recurso 1: “La Nuclear”.

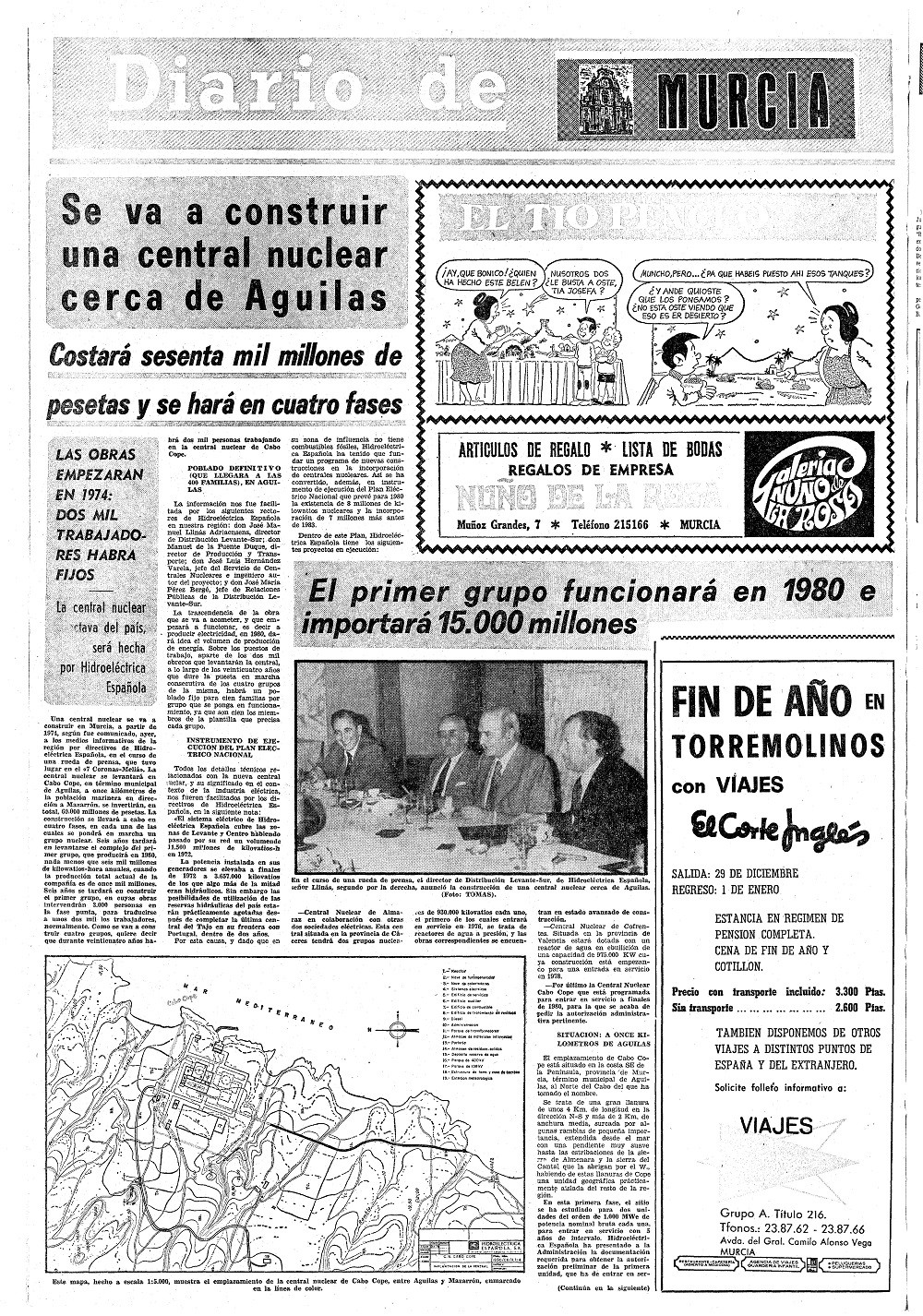

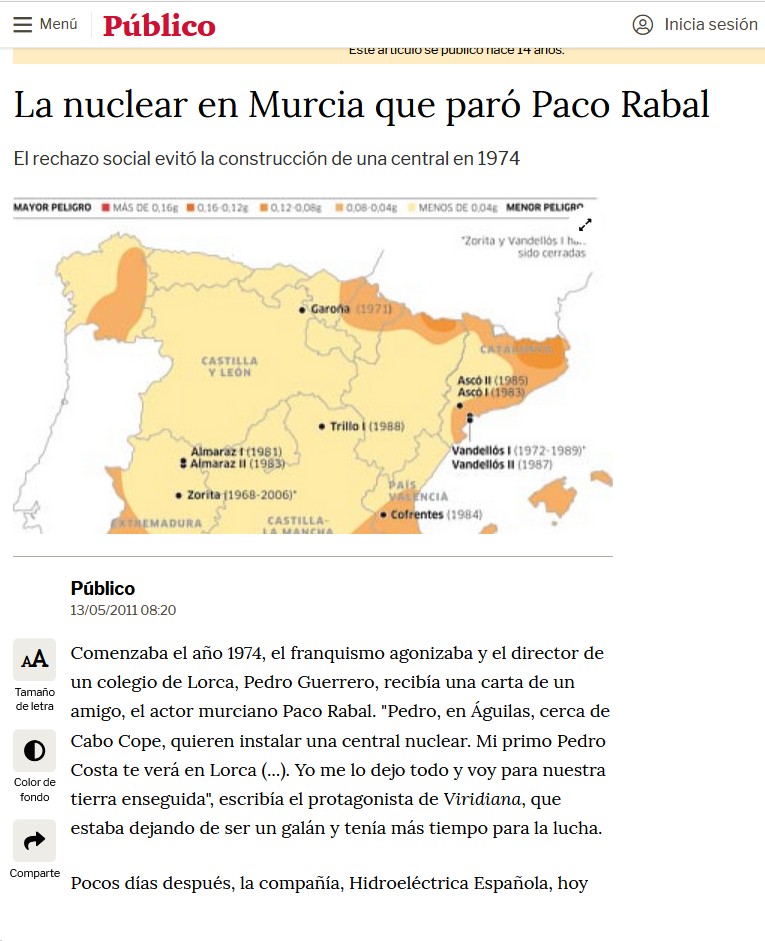

El 21 de diciembre de 1973 aparece en prensa la noticia de la futura construcción, por parte de Hidroeléctrica Española, de una central nuclear cerca de Cabo Cope, con una superficie de 20 hectáreas, dentro de las 300 hectáreas de terreno que ya había adquirido en la llanura aluvial de la Marina de Cope.

Una central que estaba previsto arrancar en 1980, dotada de un reactor modelo BWR, como los de Fukushima. En ese momento comienza el debate normal en una zona empobrecida: por un lado, quienes defienden que se dará trabajo a una población con un paro estructural y estacionario muy alto, y que generará la entrada de dinero en la localidad, tal y como la compañía, Hidroeléctrica Española, hoy Iberdrola, promocionaba en la prensa: “La central de Cabo Cope puede dejar 15 millones anuales al Ayuntamiento de Águilas”, mientras, que cunde la alarma parte de la comunidad académica, el incipiente movimiento ecologista español y de parte de la población de la zona.

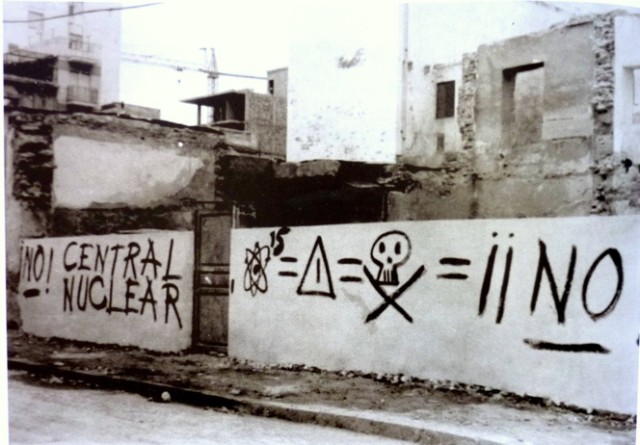

Durante un tiempo, empleados de la empresa visitaron los pueblos de la zona explicando las previstas bondades del proyecto, mientras el Ministerio de Industria distribuyó en colegios octavillas de publicidad en las que se veía a un niño plácidamente dormido bajo una ventana por la que asomaba una central atómica, aunque algunos de los habitantes de la zona pensaban de otra manera y lo expresaban en los muros.

Entre los argumentos en contra, los sentimentales y políticos, encarnados en la figura del actor Paco Rabal, nacido en las cercanías del proyecto, y que consiguió movilizar a personajes públicos como Carmen Sevilla o Lola Flores.

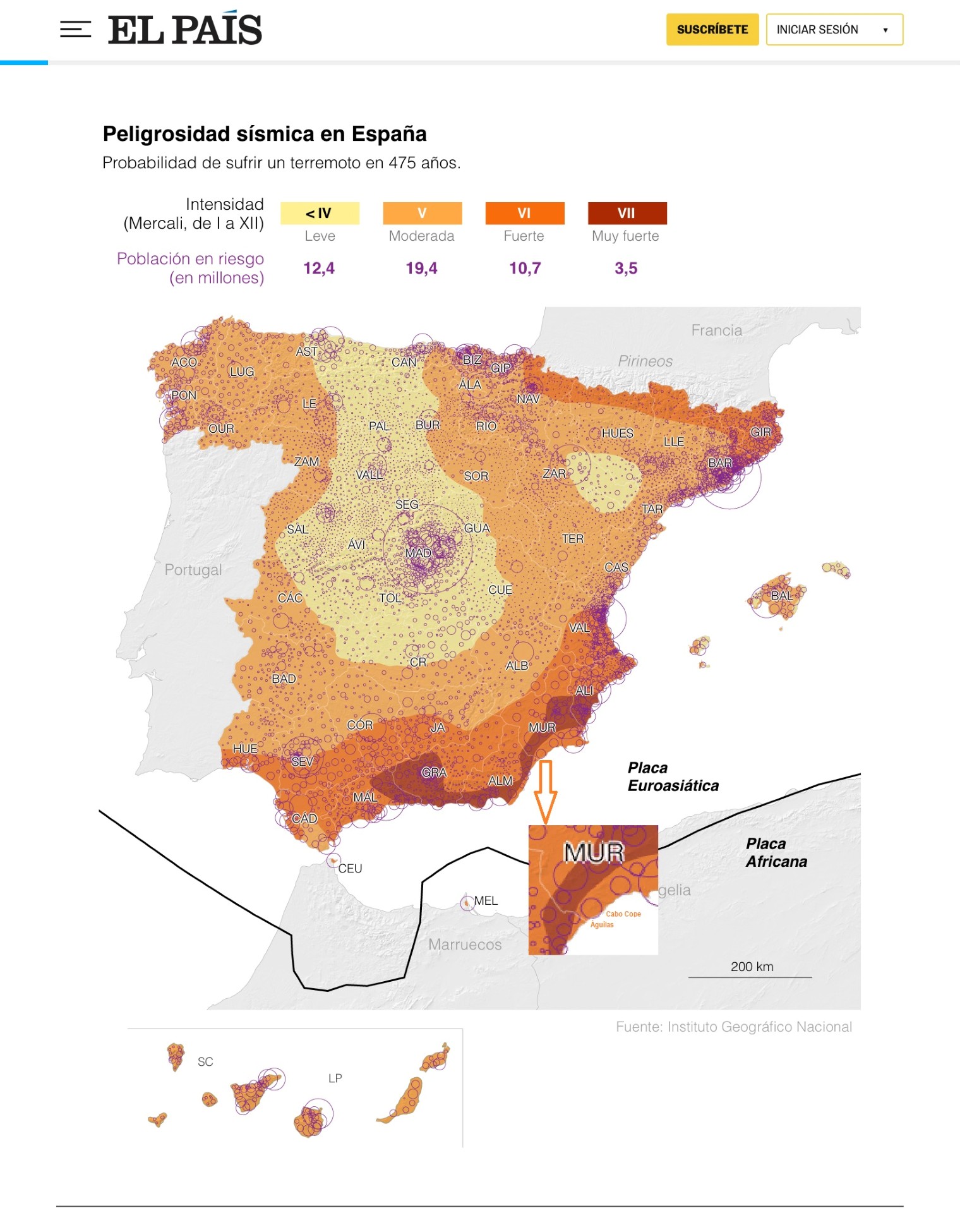

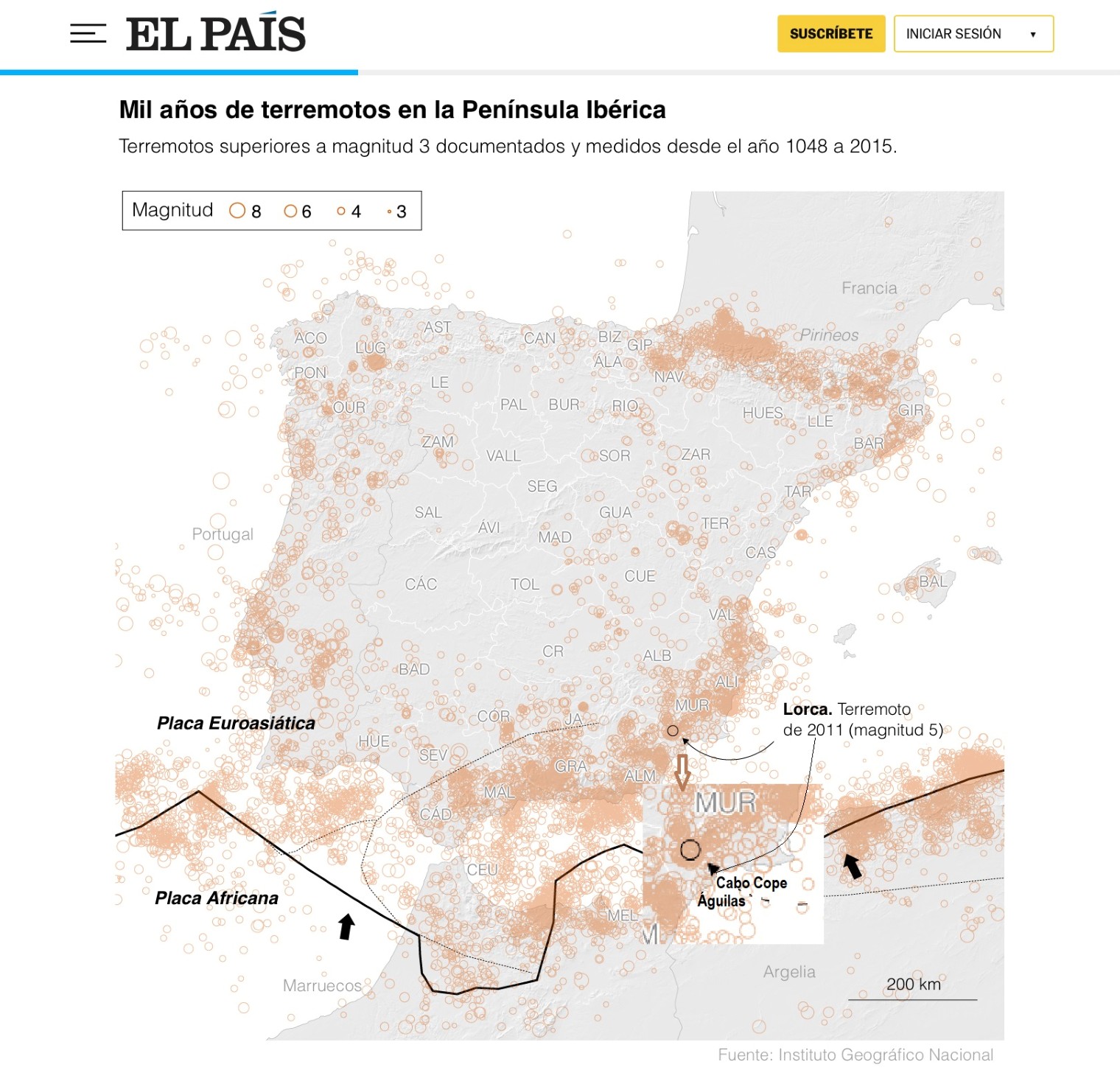

Y los ecologistas y científicos, por el otro, que alertaron de que la sismicidad de la zona, demostrable por las lecturas que el acelerómetro instalado en estos terrenos daba de frecuentes microseísmos que podían poner en peligro la integridad de la instalación nuclear.

Y los ecologistas y científicos, por el otro, que alertaron de que la sismicidad de la zona, demostrable por las lecturas que el acelerómetro instalado en estos terrenos daba de frecuentes microseísmos que podían poner en peligro la integridad de la instalación nuclear.

Y, es que, lo que se había dado a conocer como una “estación meteorológica”, un nombre que arraigó tanto en la población, que se la sigue llamando así, no sólo era esto, si no que albergaba el aparato encargado de monitorizar la actividad sísmica en estos terrenos, unos terrenos que, no sólo se encuentran dentro de las zonas de España marcadas como de actividad sísmica fuerte, sino que también han sufrido varios terremotos de intensidad superior a 3 grados en los últimos 1000 años, según datos del Instituto Geológico Nacional.

La movilización ciudadana y de personajes famosos llevó a que, el 19 de febrero de 1974, el pleno del Ayuntamiento de Águilas votó en contra de la construcción de la central nuclear. Luego lo hicieron los ayuntamientos de Lorca, Pulpí y Mazarrón, llegándose a reunir 500 manifestantes en Águilas. Cuatro días después, el jefe de Protección Civil en Murcia presentó un escrito en el que alegaba que “Marina de Cope era una zona de riesgo sísmico muy mal comunicada”.

La ruta gira para marchar paralela a la costa y dejar atrás la casa antes de llegar a un pequeño barranco en el que llaman la atención sus bordes quebrados y las rocas aisladas que se encuentran sobre el terreno, ese esquema se reproduce en el otro lateral del barranco y en la pared que encontramos antes de empezar la subida para salir del mismo. Estas estructuras están relacionadas con la intensa irregularidad a la que nos referíamos antes.

Seguimos caminando y, para poner en perspectiva la altura de la antena, podemos girarnos y ver que, a pesar de la distancia, aún asoma por el horizonte. Continuamos hasta llegar a un cartel que nos indica que estamos llegando a un manantial de agua termal, el conocido como “manantial de la nuclear”.

Seguimos caminando y, para poner en perspectiva la altura de la antena, podemos girarnos y ver que, a pesar de la distancia, aún asoma por el horizonte. Continuamos hasta llegar a un cartel que nos indica que estamos llegando a un manantial de agua termal, el conocido como “manantial de la nuclear”.

Se trata de un pequeño afloramiento de agua termal no muy caliente que destaca por una mayor concentración de vegetación, especialmente de juncos y espadañas, que rodean el pequeño orificio por el que mana agua cuando ha llovido lo suficiente para recargar su acuífero.

La ruta continúa siguiendo las marcas del Sendero Local SL-MU 23, en dirección al mar, siguiendo la línea eléctrica hasta llegar a lo que queda de lo que durante mucho tiempo fue una explotación agraria tipo en esta zona, formada por una casa, ahora en ruinas , una balsa para acopio de agua, en este caso del manantial termal a través de una conducción que se aprecia perfectamente por la línea recta de arbustos que parte desde él hacia la casa y un conjunto de parcelas destinadas al cultivo, construidas aprovechando las terrazas aluviales que la Rambla del Gato ha ido formando con el paso del tiempo, y que ahora se encuentran invadidas por la vegetación propia de los criptohumedales de esta zona mediterránea.

A la izquierda de la casa, una caseta vallada indica el lugar donde se instaló una bomba para la extracción de agua subterránea, una vez que el caudal del manantial disminuyó, y que actualmente ha modernizado su maquinaria para el riego de los campos situados rambla arriba.

Continúa la ruta descendiendo al criptohumedal en dirección a la playa para, una vez entre él y la playa poder apreciar lo intrincado de su cubierta vegetal y el por qué no avanza hacia la playa: es habitual ver costras de sal sobre el suelo arcilloso justo donde ahora os situáis, aunque no siempre pueden encontrarse, y que hace imposible el crecimiento de ninguna especie vegetal sobre él.

La ruta ahora asciende al promontorio desde el que habéis bajado a la playa, pero por la rampa que acaba en un poste de señalización de senderos, pero antes de acabar la subida, dad la vuelta y echad una última ojeada al criptohumedal y contemplad cómo son diversas las especies que habitan en él y como algunas de ellas se han convertido en la especie predominante gracias a una variación en la salinidad de una zona específica del suelo. En ese poste, la ruta gira hacia el mar para encarar un tramo de costa que nos va a explicar el porqué del terreno quebrado por el que hemos estado transitando y el porqué de la gran cantidad de piedras que jalonan la costa, y que no es, ni más que ni menos que un antiguo tsunami que embistió la Marina de Cope.

La ruta ahora asciende al promontorio desde el que habéis bajado a la playa, pero por la rampa que acaba en un poste de señalización de senderos, pero antes de acabar la subida, dad la vuelta y echad una última ojeada al criptohumedal y contemplad cómo son diversas las especies que habitan en él y como algunas de ellas se han convertido en la especie predominante gracias a una variación en la salinidad de una zona específica del suelo. En ese poste, la ruta gira hacia el mar para encarar un tramo de costa que nos va a explicar el porqué del terreno quebrado por el que hemos estado transitando y el porqué de la gran cantidad de piedras que jalonan la costa, y que no es, ni más que ni menos que un antiguo tsunami que embistió la Marina de Cope.

Geo Recurso 2: Un Tsunami embiste la costa de la Marina de Cope.

Si prestáis atención a la franja entre el camino y el mar, se puede ver que el terreno ha cambiado, y vuelve a tener la misma composición el que se encuentra al comienzo de la ruta, un terreno que, en otro tiempo, fue un lecho marino formado por gravas y arenas de cuarzo y dolomía fuertemente cementadas, en las que es posible encontrar algunos ejemplares fósiles de Strombus bubonius.

Pues bien, a lo largo de esta franja costera es fácil ver bloques de roca que aparecen dispersos o amontonados de forma irregular, y es que, según el estudio realizado por el catedrático de Geodinámica Externa de la Facultad de Ciencias de la UNED, Javier Lario, y su equipo.

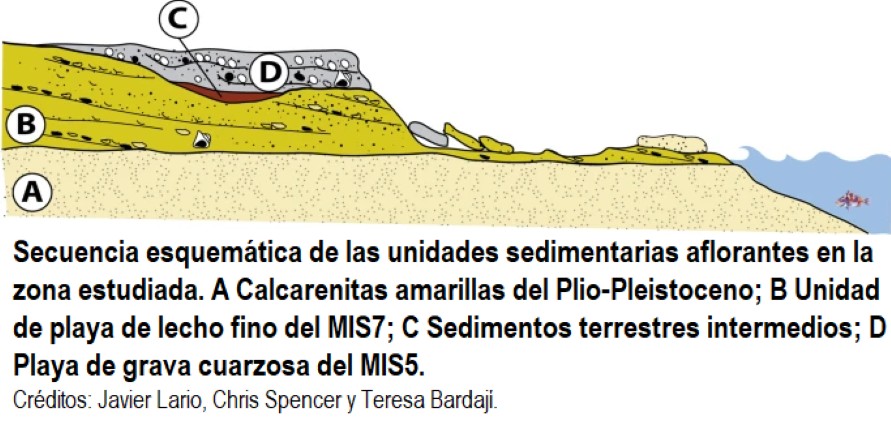

A partir de estas formaciones, los investigadores registraron un evento datado hace aproximadamente entre 800 a 1.400 años que provocó grandes acumulaciones de bloques, algunos de ellos de varias toneladas, lo que podría haber sido provocado por un tsunami que, además de levantar y trasladar esta grandes rocas desde el lecho marino, quebró buena parte del lecho emergido más al interior, tal y como contábamos más arriba. Pero, no es este el principal campo de rocas, ni el que contiene los mayores ejemplares, la ruta vuelve casi al punto de partida, y continua hacia el sur para, una vez abandonada la playa de Rambla Helena, adentrarse en la franja junto al mar, sembrada de rocas de diferente tamaño, alguna de las cuales casi llega a las 18 toneladas de peso. En el siguiente esquema, se muestra una secuencia esquemática de todas las unidades sedimentarias que se pueden encontrar en este campo de rocas y sus inmediaciones.

Si os interesa el tema, podéis leer (en inglés) el artículo del profesor Lario y su equipo en este enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s41513-023-00208-8 Una vez atravesado el campo de rocas, la ruta vuelve, atravesando la cala menor de Rambla Helena hasta el punto de partida, finalizando así este recorrido.

A partir de estas formaciones, los investigadores registraron un evento datado hace aproximadamente entre 800 a 1.400 años que provocó grandes acumulaciones de bloques, algunos de ellos de varias toneladas, lo que podría haber sido provocado por un tsunami que, además de levantar y trasladar esta grandes rocas desde el lecho marino, quebró buena parte del lecho emergido más al interior, tal y como contábamos más arriba. Pero, no es este el principal campo de rocas, ni el que contiene los mayores ejemplares, la ruta vuelve casi al punto de partida, y continua hacia el sur para, una vez abandonada la playa de Rambla Helena, adentrarse en la franja junto al mar, sembrada de rocas de diferente tamaño, alguna de las cuales casi llega a las 18 toneladas de peso. En el siguiente esquema, se muestra una secuencia esquemática de todas las unidades sedimentarias que se pueden encontrar en este campo de rocas y sus inmediaciones.

Si os interesa el tema, podéis leer (en inglés) el artículo del profesor Lario y su equipo en este enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s41513-023-00208-8 Una vez atravesado el campo de rocas, la ruta vuelve, atravesando la cala menor de Rambla Helena hasta el punto de partida, finalizando así este recorrido.

Descubre Más Rutas en Águilas

Cada sendero en Águilas te lleva a rincones únicos, pero todos comparten algo en común: paisajes impresionantes, contacto con la naturaleza y una conexión especial con la historia y el entorno.

Nos enfocamos en ofrecer experiencias únicas, recorridos para todos los niveles y paisajes inolvidables. También destacamos los reconocimientos obtenidos por la calidad de nuestras rutas.